예나 지금이나 살기 좋은 곳은 먹거리 볼거리 즐길거리가 풍부하고 인심 좋은 곳이다.

진천은 비옥한 평야에서 쌀이 많이 나고, 차령산맥이 사방을 빙 두른 마을 풍경은 엄마의 넓은 품 같고 저녁 해거름의 평화로움 같다.

사람들의 인심도 후덕하고 불교와 유교 문화의 전통이 살아 숨 쉬는 곳.

‘생거진천 사거용인(生居鎭川 死居龍仁)’이라는 말은 진천이 예로부터 살기 좋은 고장임을 말해 주고 있다.

여기서 잠깐, 생거는 언제부터 진천의 브랜드가 되었을까? 진천군은 2007년 7월 특허청에 ‘생거’의 상표출원을 신청했고,

2008년 7월 30일 특허청에서 상표등록을 받아 2009년 2월부터 사용하고 있다.

이렇게 획득한 ‘생거’ 상표권은 농업·공업·문화관광·교육 등에 ‘생거’의 정체성을 확립함으로써

진천의 이미지와 정체성을 확보하여 진천군민들에게 자긍심을 심어주고 지역 경제 활성화에 기여하고 있다

꽃을 피우는 마음으로 마을을 가꿔가는

진천 꽃이 피는 마을

좋은 생각을 하고, 좋은 것을 말할 때 선한 영향력은 멀리 퍼져 나간다.

생거(生居)란 ‘살기 좋은 곳’ 또는 ‘살아서 좋은 곳’이라는 뜻인데 사람들이 그냥 진천이라 하지 않고

‘생거진천’을 말할 때마다 더 살기 좋은 진천이 되는 건 사필귀정일 터. 이번 정보화마을 여행지는 진천이다.

그 중에서도 봄에 딱 어울리는 ‘꽃이 피는 마을’이다.

꽃은 필 때가 되면 어디서든 피지만, 사람들 사이에서 피는 꽃이 제일일 것이다.

글_박소현 / 사진_꽃이 피는 정보화 마을

자손만대, 부귀영화를 누린다는 삼용리

‘꽃이 피는 마을’이 있는 이월면 삼용리는 진천군청에서 8.7km 안쪽에 위치하고 있다. 마을 이름에서 짐작하듯 지형이 세 마리의 용을 닮았다고 해서 삼용리다. 그 중 하나가 용사마을(상용) 이요, 중용은 흔터(현재는 마을이 없어졌음) 하용은 청용을 말한다. 이 삼용의 지혈에 묘를 쓰면 자손만대에 부귀영화를 누리고 수복강녕 한다고 전해진다. 현재 두 곳은 자리를 찾아 이미 묘지화 되었고, 한 자리는 아직도 지혈을 찾지 못하고 있다고 한다. 누가 어디에 꼭꼭 숨겨 두었길래... 어릴적 풀밭 헤치고 다니며 ‘보물’ 찾던 기억이 떠올랐다. 지금으로부터 5백여 년 전, 경주 정씨들이 제일 처음 이곳에 토착했고, 해주 오씨, 하음 봉씨, 장연 노씨들이 차례로 들어와 살면서 현재도 그 후손들이 많이 살고 있다.

좌측에서 시계방향으로 1 삼용리 용사마을 전래우물 / 2. 마을 특산품인 ‘레드향’ / 3, 콜라비 재배도 한창이다.

삼용리의 역사 유적, 백제 때의 가마터

금강의 지류인 미호천을 끼고 펼처져 있는 야산지대인 이곳 삼용리는 백제시대의 가마터였다. 타날문토기를 만들던 대형 요지금 가운데 대표적인 도요지로서 당시 토기 제작 수법에 관한 연구에 중요한 유적이다.

또 덕산면 산수리와 더불어 삼국시대 토기 성립과정을 알려 주는 가마터들이 널리 분포되어 있다. 일대에 흩어져 있는 가마터들은 한반도에서 기원 전후부터 사용되기 시작한 타날문토기를 굽던 가마터가 중심으로, 이 타날문토기가 삼국시대 토기의 모태가 되었다. 이 가마터들의 가장 큰 특징은 연소실의 구조로, 아궁이의 바로 밑이 불을 때는 곳으로 되어 있다. 이와 같은 수직식 연소실의 등요는 중국 전국시대 토기요에서 유래된 것으로 우리나라 초기 삼국시대의 타날문토기, 중국의 전국시대 토기 제작기술에 받아들여 성립된 것임을 알려주고 있다

또 덕산면 산수리와 더불어 삼국시대 토기 성립과정을 알려 주는 가마터들이 널리 분포되어 있다. 일대에 흩어져 있는 가마터들은 한반도에서 기원 전후부터 사용되기 시작한 타날문토기를 굽던 가마터가 중심으로, 이 타날문토기가 삼국시대 토기의 모태가 되었다. 이 가마터들의 가장 큰 특징은 연소실의 구조로, 아궁이의 바로 밑이 불을 때는 곳으로 되어 있다. 이와 같은 수직식 연소실의 등요는 중국 전국시대 토기요에서 유래된 것으로 우리나라 초기 삼국시대의 타날문토기, 중국의 전국시대 토기 제작기술에 받아들여 성립된 것임을 알려주고 있다

열정으로 ‘함께’ 가꿔가는 ‘마을살이’

꽃이 피는 마을에는 약 5백여 명의 사람들이 모여 살며 전답(전:104.8㏊, 답:143㏊)을 일궈 농가소득을 올리고 있다. 이곳 진천군의 쌀 곡창지대에서 친환경 농법으로 재배하는 밥맛 좋은 쌀과 밭작물로는 오이, 수박, 딸기, 방울토마토, 메론, 콜라비, 레드향 등 각종 과채류들을 수확하는데 추청쌀과 수박 레드향 메론은 효자상품이다. 이 마을의 특산품은 또 있다. 장미, 국화, 백합이 화훼단지에서 재배돼 전국 각지로 판매되고 장미는 해외로 팔려 나간다. “수요는 매년 늘어나는데 일손이 부족해 공급량을 맞추지 못하는 농가 현실이 가장 안타깝다.”는 김광희 위원장은 “코로나 등으로 힘들지만 힘들기 때문에 또 더 열심히 살아가게 되는것처럼, 우리는 올해 타지역의 우수사례들을 보고 배우는 시간을 많이 가지려고 한다.”며 우리 마을에 맞는 상품 개발에 힘쓸 것이라고 말했다.

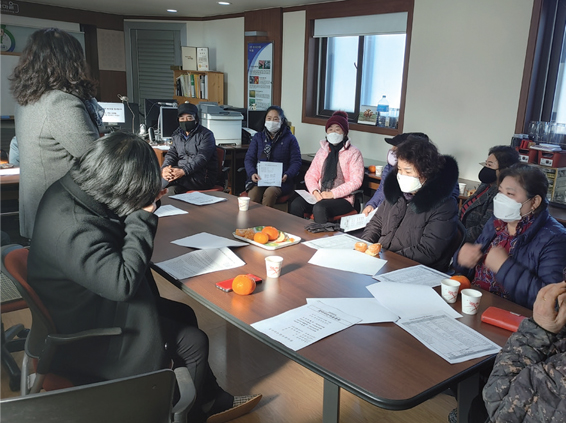

마을 발전을 위한 회의 모습

정보센터 전경