정부 크라우드소싱 플랫폼 II

개방형 혁신을 위한 시민소싱

디지털기술발달은 누구나 손쉽게 정보에 접근할 수 있는 ‘열린 정보시대’를 열었다. 이로써 한 방향이 아닌 양방향 정보의 이동이 가능해졌다. 이는 대중이 소싱에 참여하는 방식으로 점차 확대돼가고 있다.

글_이주호(네브라스카 주립대학교 행정학과 교수)

시민소싱(Citizen Sourcing)은 정부와 시민이 협업하여 정부의 정책, 사업, 서비스 등을 공동으로 디자인하는(co-design) 정부 크라우드소싱의 대표적인 한 형태이다(Moon, 2018). 시민소싱은 공동생산에 관한 연구와 시민들의 자발적인 참여 연구를 이론적 근간으로 하고 (Linders, 2012; Liu, 2021)있고 개방형 혁신을(Open Innovation) 지향하고 있다(Lee & Kim, 2019). 개방형은 정부의 전통적인 외부용역(Outsourcing)이나 조달(procurement)과 대별되는 방식으로 정부 외부의 시 민 전문가 집단뿐만 아니라 일반 시민들 누구나 정부 크라우 드소싱 플랫폼에 참여할 수 있다는 의미이다(Noveck, 2015). 혁신의 의미는 시민소싱의 궁극적인 목적이 이러한 시민들의 참여와 집단지성(collective intelligence)을 통해 정부 정책, 사업, 서비스의 내용과 전달방식 등을 새롭게 디자인하자는 것이다.

정부가 디지털 기술을 이용하여 직접 시민들과 협업하여 공공정책, 사업, 서비스 등을 공동생산하는 시민소싱의 목적은 넓게 보면 행정의 디지털로의 전환과 시민참여, 행정의 책임성, 민주주의의 향상과 같은 공공가치 창출에 있다(Scupola & Mergel, 2022). 즉, 시민소싱은 시민이 정부의 정책, 사업, 서비스 공동 디자이너로 참여하여 혁신적 정책, 사업, 서비스 디자인을 하고 시민들의 선호가 민주적으로 반영되고 집행될 수 있어 의회 민주주의로 대표되는 간접 민주주의의 한계를 보완하고 시민들이 직접 행정에 참여하여 제한적이지만 직접 민주주의 가치를 실현하는데 도움이 되는 수단으로서의 역할을 하게 된다. 서울시를 비롯한 많은 한국의 지방자치단체에서 이미 하고 있는 시민참여예산이 그 좋은 예라고 할 수 있다. 구체적으로 시민소싱의 목적은 정부 크라우드소싱 플랫 폼을 통해 시민들의 집단지성을 효율적이고 민주적으로 활용하여 행정부 혼자서는 해결하지 못하는 또는 비효율적으로 해결할 수밖에 없는 여러 공공문제의 해결을 시민과 정부가 공동으로 모색하기 위한 것이다. 공동으로 모색한다는 것은 그 문제 해결을 어떻게 할지 정책, 사업, 서비스를 공동으로 디자인한다는 의미이다.

시민소싱은 시민과 정부가 권력과 책임을 어떻게 어느 정도 나누어 행사할 것인가에 따라 보완적(complementary) 또는 보충적(supplementary) 역할을 한다. 보완적 기능은 시민들이 제안한 아이디어가 정부의 의사결정에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 것을 의미한다. 2017년 신고리 원전 5호기와 6호기 건설 재개라는 결정을 두고 시민들이 참여하여 정부의 결정을 정하는데 결정적인 역할을 한 사례가 대표적이다. 시민소싱의 보충적 기능은 시민들의 참여가 정부의 의사결정을 결정하지는 않지만 정부는 시민들의 목소리를 참고하거나 자신의 결정의 정당성을 확보하는 수단이다. 대표적으로 많은 나라에서 운영하는 온라인 시민 청원, 온라인 여론조사/투표, 그리고 서울시의 민주주의 서울(구 천만상상 오아시스) 등이 있다.

시민소싱 형태의 정부크라우드 소싱에서 정부는 플랫폼 역할을 하고 시민들 간의 교류가 활발하게 이루어질 수 있게 하는 형태도 있고 정부가 좀 더 적극적으로 해결하고자 하는 공공문제를 제안하고 시민들은 이러한 공공의 문제를 해결하기 위한 다양하고 새로운 아이디어를 제시하는 형태도 있다. 전자의 경우 정부는 중계인/관리인의 역할로 제한되지만 후자의 경우는 정부에게 좀 더 책임감 있는 역할과 관리 능력을 요구한다. 후자의 경우도 시민참여의 범위를 누구나 참여 할 수 있는 완전 개방형으로 할지 전략적 혹은 제한적 개방형으로 할지에 따라 완전 공개형 시민소싱과 전략적 개방형 시민소싱의 형태가 있다. 한국 지방정부의 경우 완전 개방형 시민소싱의 예로는 행정안전부의 지원을 받는 지방자치단체에서 시민들과 협업을 통해 지속적으로 시행되어온 ‘공감 e- 가득’ 사업이 있고 전략적 개방형 시민소싱의 대표적인 예로 Covid-19 확산 초기에 한국 중앙정부와 시민전문가 집단이 공동으로 개발한 마스크 앱을 들 수 있다(Kim et al., 2022). 이러한 완전 개방형 시민소싱을 통한 정부 크라우스소싱 사례는 2016년에 미국 오바마 행정부에서 만들어져 지금까지도 활발한 활동을 하고 있는 미국의 시민과학(citizen- science.gov) 플랫폼이 있고 최근 EU의 Horizon2020 프로그램의 일환으로 진행되는 CO3 프로젝트(https://www. projectco3.eu/) 등이 있다. 지방정부가 주도하는 완전 개방형 시민소싱 사례는 미국의 여러 시정부에서 볼 수 있는데, 텍사스주 오스틴시에서 운영하는 SpeakupAustin(https://www.speakupaustin.org/), 켄사스주 위치타시의 Forum Wichita(https://forum.wichita.gov/en/),

필라델피아주 랑케스터시의 Engage Lancaster, City of Lancaster, PA(https://engage.cityoflancasterpa.com/), 오래곤주 유진시의 Engage Eugene, City of Eugene, Oregon(https://engage.eug ene- or.gov/) 등이 있다.1

이러한 완전 개방형 시민소싱은 서울시의 ‘민주주의 서울’같이 한국의 지방자치단체에서 전자정부 초창기부터 활발하게 수용하여 발전시키고 있다. 물론 한국 지자체에서 운영하는 일부 완전 개방형 시민소싱의 경우 미국의 311시스템을 통한 크라우드소싱의 목적과 비슷하게 시민들의 민원을 제기하는 플랫폼의 성격이 혼재되어 있는 문제, 시민참여자 간 아이디어 소유권 분쟁 문제와 온라인 에티 켓 문제 등 지속적으로 관심을 갖고 개선할 부분도 있지만 개인적으로는 외국의 지방정부에서 이루어지고 있는 완전 개방형 시민소싱의 사례와 비교해서 충분히 선도적인 역할을 하고 있다고 생각한다. 다만 일부 경험적 연구가 있기는 했지만 (Kim et al., 2022) 스마트폰과 같은 모바일 기술, 인공지능 등 새로운 기술 발전과 시민참여에 대한 공무원과 시민의식의 변화를 고려해보면 완전 개방형 시민소싱의 지속적인 개선을 위해 더 많은 경험적 연구가 필요하다고 생각한다.

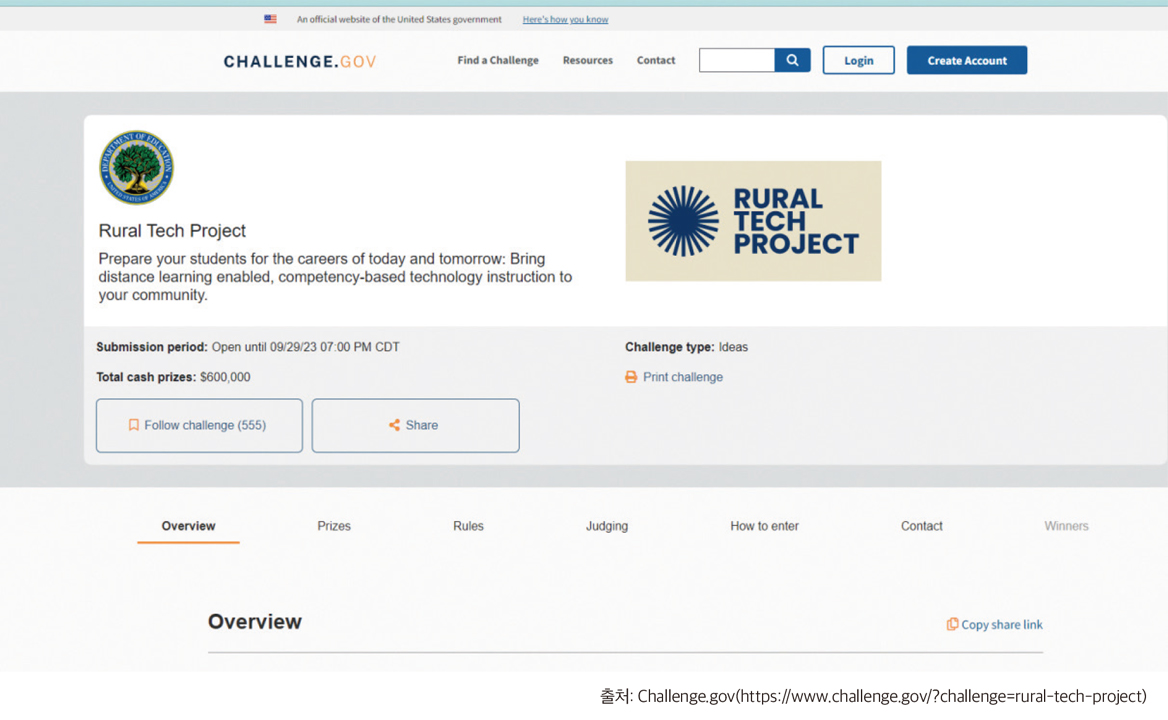

전략적 혹은 제한적 개방형 시민소싱의 구체적인 사례와 증거기반의 교훈을 얻기 위해 역사도 비교적 오래되고 전자정부를 연구하는 학자들과 연구기관으로부터 주목을 받고 체계적이고 과학적으로 연구되어온 미국의 Challenge.gov에 초점을 두고 논의하려고 한다. Challenge.gov는 2010년에 오바마 행정부의 개방형 정부 이니셔티브의 일환으로 개방형 혁신을 장려킹한 대표적인 사례라고 할 수 있다. Challenge.gov는 미국 연방정부 기관인 총무처(General Services Administration; GSA)에서 운영하는 전략적 개방형 시민소싱 플랫폼이다. 미국 총무처는 각 연방기관에게 그 기관이 해결하고 싶은 정부 문제 즉, ‘도전과제’가 무엇인지 요청하고 각 기관에게서 도전과제를 수집한 후 challenge.gov를 통해 일반 시민들에게 각 기관의 도전과제를 알리고 참여, 지원, 심사, 선정과정을 관리 하여 각 기관과 시민들이 효과적으로 협력하고 공동 디자인 할 수 있게 지원하고 있다. Challenge.gov의 특징 중에 하나는 시민들의 참여를 촉진하고 질 높은 해결책을 제안하기 위해 참여자들 간의 경쟁을 통한 공모(contest)와 수상자에게 상금을 제공하는 인센티브 시스템을 사용하고 있다는 것이다. 미국 연방정부 기관이 Challenge.gov를 통해 공모와 상금 같은 인센티브를 이용한 혁신적인 개방형 시민소싱을 하기 위해서는 법적, 조직적, 예산 지원이 필요하였다. 이를 위해 2010년에 American COMPETES Reauthorization Act 를 제정해서 모든 연방정부기관이 자신들의 임무를 달성하 기위해 경쟁체제를 도입하는 법적근거를 마련하고 이 근거에 따라 연방 총무처가 주무부서로 지정되고 각 기관에서는 상금에 필요한 예산을 연방 예산처(Office of Management of Budget)를 통해 확보할 수 있게 되었다(Crawfor and Wulkan, 2021). 각 기관은 해결하고자 하는 도전과제를 준비하고 연방 총무처와 예산처의 협의를 거쳐 challenge.gov를 통해 시민들에게 해결방안을 요청하는 단계를 거치게 된다. 현재 challenge.gov에서 시민소싱을 통해 해결하고자 하는 도전과제는 크게 데이터 분석(시각화, 알고리즘 개발 등), 디자인(새로운 개념을 소통하고 예측), 기업가정신(벤처 기업가를 훈련시키고 준비시키기 위한 사업계획), 아이디어(공공문제에 대한 새로운 이해와 절차, 혁신적인 집행방법), 과학 (경험적이고 측정 가능한 증거기반의 실무작업), 소프트웨어 (기관의 문제를 해결할 수 있는 소프트웨어나 모바일 앱 개 발), 기술(하드웨어 프로토타입 또는 완제품 개발) 등 7개의 카테고리로 되어있다. Challenge.gov를 통해 시민소싱되는 도전과제의 또 다른 특징은 도전과제의 문제의식, 목적, 기간, 상금, 심사 기준 및 선정 과정, 적용되는 관련 규정 등이 투명하고 자세하게 공개되어 있다는 것이다.

실례로 아래 그림 1은 연방 교육부가 최근에 Challenge.gov에 발표된 ‘농촌 기술 프로젝트(Rural Tech Project)’ 도전과제를 보면 도전과제가 아이디어 카테고리이고 총 상금이 거의 60만 달러(한화로 약 8억 원)이며 이 상금의 법적근거를 소개하고 교육부에서 이 도전과제를 통해 찾고 있는 해결책이 구체적으로 무엇인지, 도전과제가 언제 어떻게 진행될지를 자세히 보여주고 있다. 또한 참여자의 아이디어를 어떻게 심사할지에 대한 기준도 명확히 그리고 투명하게 공개하여 안내하고 있다.

최근 Challenge.gov에서 공개한 데이터에 따르면, 2010년부터 2020년까지 연방정부기관은 814개의 도전과제를 해결하기위해 Challenge.gov를 통해 시민들과 공동으로 공공의 문제해결을 위한 협업을 하였고 총 상금은 대략 $243 million(한화로 약 3,000억 원)이 소요되었다. 10년 동안의 도전과제를 카테고리별로 보면 소프트웨어와 응용프로그램이 가장 많은 235건, 새로운 아이디어가 202건, 창조적인 디자인과 멀티미디어가 182건, 과학 분야가 178건 순이었다. 그리고 challenge.gov를 통해 도전과제를 가장 많이 제안했던 부서는 국방부(113건), 항공우주국(103건), 보건복지부(98건), 교육부(53건) 등의 순이었다(Crawford and Wulkan, 2021).

Challenge.gov와 같은 전략적 개방형 시민소싱은 각 부서에서 해결하고자 하는 도전과제를 정의하고 발굴하여 공모전(contest)과 상금이라는 인센티브를 통해 시민들과 공동으로 해결하려는 목적을 가지고 있다. 따라서 도전과제를 하고 싶은 각 정부부서가 참여하지 않으면 Challenge.gov는 성공할 수 없다. 따라서 전략적 개방형 시민소싱을 정부부서가 수용하고 이를 확산하기 위해서는 여러 가지 촉매제가 필요하다.

Challenge.gov의 사례연구에서 제시한 (Mergel, 2018) 촉매제는 전략적 개방형 시민소싱을 도입하고 운영하려는 한국의 지방정부 지도자나 관리자에게 실무적인 시사점을 주고 있다. 첫째, 전략적 개방형 시민소싱에 대한 리더의 관심과 지원이 필요하다. 각 부서들은 자신들이 해결하지 못한 공공의 문제를 외부의 일반 시민들에게 공개해야 하기 때문에 시민소싱에 대한 수용에 적극적이지 않을 수 있다. 따라서, 리더가 하향식 명령체계를 통해서라도 방향과 가이드라인을 정해주어야 하고 지속적인 관심과 지원을 제공해야 한다. 둘째, 리더나 연방 총무처 같은 주무 부서는 이러한 전략적 개방형 시민 소싱의 유익함을 다른 부서들에게 잘 알려야 한다. 이 시민소싱을 이용할 때 그들 부서의 미션을 어떻게 더 효과적이고 민주적으로 성취할 수 있는지, 이를 수용하고 잘 관리했을 때 새로운 기술과 혁신의 선도자라는 긍정적인 평판을 얻는지, 사업 홍보에는 얼마나 도움이 되는지 등 전략적으로 유익하다는 것을 설득해야 한다. 셋째, 공공 문제 해결을 위한 전통적인 방식과 커뮤니티(예: 외부용역, 용역 수행 조직)가 아닌 새로운 아이디어를 가지고 있는 커뮤니티(예: 대학교/대학/대학 원생, 관련 비정부조직)와 교류하고 그들과 효과적으로 협업하기 위해 전략적 개방형 시민소싱 같은 새로운 도구가 필요 하다는 인식이 필요하다. 넷째, 흔히 챔피언이라 불리는 담당 기관이 필요하다(예를 들어 Challenge.gov에서의 총무처). 이 기관(부서)은 각 부서 간 협의를 통해 관련 지침이나 규칙과 법적 기반을 만들고, 우수사례 등을 수집 배포하고, 각 부서에게 충분한 훈련 등을 제공하는 역할을 해야 한다. 물론 이 챔피언 은 Challenge.gov 같은 온라인 플랫폼을 만들고 관리를 하여야 한다. 다섯째, 혁신 특히 외부로부터의 혁신은 행정 관료의 저항을 가져온다. 공무원의 저항은 혁신이 실패하는 주요 원인 중에 하나이다. 공무원의 저항을 낮추고 수용을 높이기 위해서는 그들에게 전략적 개방형 크라우드소싱 플랫폼을 통해 제공되는 외부로부터의 혁신적인 아이디어를 이해하고 실행 할 수 있는 충분한 기술과 지식을 갖출 수 있게 해주어야 한다 (Hameduddin et al., 2020). 마지막으로 공모방식 같은 경쟁을 통해 질 높은 시민참여를 촉진하기 위해서는 정부 부서에 서 해결하고자 하는 도전과제가 명확하게 정의되어야 하고, 공모 절차, 규정, 심사과정이 투명해야 하며

수상자를 평가하고 선정하는 방식과 규칙이 선명해야 한다.

Challenge.gov 사례연구를 통해 발견한 전략적 개방형 혁신을 위한 정부 크라우드소싱의 수용 저해 요인도 한국의 지방자치단체 리더와 관련 관리자들에게 유익한 시사점을 줄 수 있다(Mergel, 2018). 첫째, 전략적 개방형 혁신을 위한 시민소싱을 수용하기 위해서는 법률적 기반이 필요하다. 특히 상금이라는 재정적 인센티브를 위해 경쟁하는 공모전에서 참여자의 개인정보 수집 시 필요한 법적인 절차를 따라야 한다. 특히 특정 집단의 참여를 염두에 둔 정책, 사업, 서비스의 경우 더욱 그러하다(예를 들어 미성년 참여자의 경우 보호자의 동의 필 수 등). 또한 공모전의 결과물에 대한 정부와 수상자 간의 지적 재산권 이슈가 발생할 수 있다. 특히 공모전의 결과 선택된 제 안이 실제로 정부가 집행을 할 수 없을 때 이 지적재산권 이슈가 복잡해진다. 둘째, 혁신 수용 과정과 결과에 대한 불확실성이 존재한다. 개방형 혁신에 필요한 프로세스를 디자인하는 과정에서 기존의 아웃소싱을 하던 표준화된 업무 프로세스에 도전하는 새로운 프로세스로 변화를 해야 하는 상황에 직면할 것이다. 그리고 개방형 혁신을 통해 선정된 새로운 아이디어가 어떤 결과를 가져올지 모르는 불확실성 때문에 수용을 주저하게 된다. 셋째, 플랫폼을 디자인할 때 기술적인 제한이 따른다. 전문가들이 참여하는 기존 방식(예: 용역제안서, 아웃소싱)에서는 정부가 해결하고자 하는 공공의 문제를 전문적인 언어로 정의하고 기술해도 괜찮았다면 비전문가의 참여와 목소리를 들으려는 것을 목적으로 운영하는 개방형 시민소싱 에서는 비전문가인 일반 시민들도 쉽게 이해할 수 있게 도전 과제를 좀 더 그들의 눈높이에 맞게 정의하고 기술하여야 한다. 넷째, 문화적 요인이 수용을 저해할 수 있다. 즉 공무원들에게 공공문제 해결은 당연히 정부가 해야 할 일이라는 인식이 있다. 특히 고도의 전문성이 요구되는 업무를 담당하는 부서는 업무 특성상(예: 과학기술 관련 부서) 비전문가인 일반 시민들의 아이디어를 들을 수는 있어도 실제로는 수용하지 않으려는 경향이 있다. 다섯째, 제도적 장애물이 있다. 공모전을 통해 선정된 혁신적인 아이디어를 기존의 업무표준절차와 통합하고 이를 제도화하는데 어려움이 있다. 즉 개방형 시민 소싱을 통해 선정된 새로운 아이디어를 집행하기 위한 조직 구조, 예산, 절차, 규정, 조직문화 등이 지원되어야 할 경우도 있는데 이러한 것들이 없거나 부족할 수 있다. 아무리 지도자와 주무부서의 관심과 지원이 있어도 각 부서의 현장 실무자 나 하급자의 지원이나 협조 없이는 새로운 아이디어가 성공적으로 정책이나 프로그램으로 전환되어 실행되기가 힘들기 때문이다. 마지막으로 부서 간 장애가 수용을 저해할 수 있다. 공공 문제는 여러 부서의 협업을 통해야 해결되는 경우가 많 다. 시민소싱을 통해 선정된 새로운 아이디어가 부서 간 긴밀한 협력과 조정이 필요한 경우 부서 간 양해각서 같은 공식적인 협업을 통해 집행해야 하는데 부서 간 협업이 필요한 아이디어가 선정될 때마다 그러한 공식적인 양해각서를 맺어가면서 새로운 정책이나 사업을 집행하기가 쉽지 않기 때문이다.